Diese Website unterstützt Betroffene mit dem Mantelzell-Lymphom (MCL) und ihre Angehörige auf ihrem Weg und bietet umfassende Informationen vom Krankheitsbild bis zur Diagnose und Behandlung.

Was ist das MCL?

Das Mantelzell-Lymphom (MCL) ist eine seltene Form des Non-Hodgkin-Lymphoms, einer Art von Blutkrebs, die das Lymphsystem betrifft. Das Lymphsystem ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Immunsystems, das uns vor Krankheiten und Infektionen schützt. Beim MCL sind spezielle weiße Blutkörperchen betroffen – die B-Lymphozyten (B-Zellen).

In Deutschland erkranken etwa 1000 Menschen pro Jahr neu an einem MCL. Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen. Betroffene sind bei der Diagnose meist zwischen 64 und 75 Jahre alt. Es gibt jedoch auch Fälle bei jüngeren Menschen.

Was ist die Ursache eines MCL?

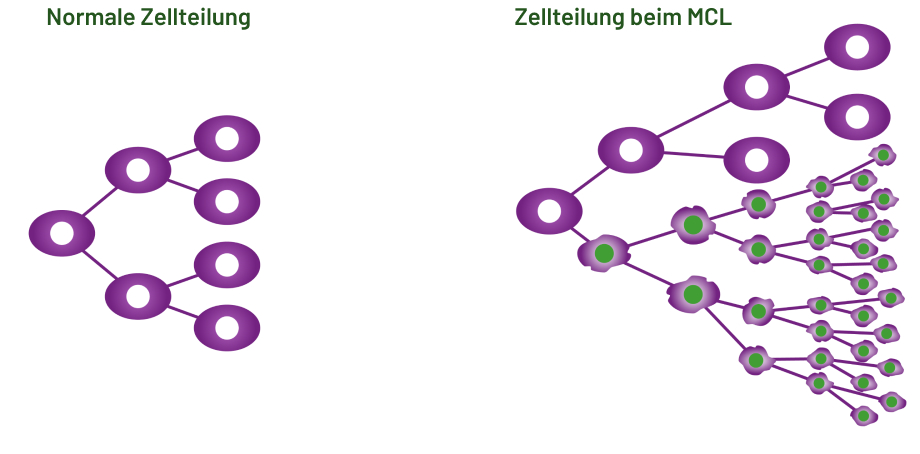

Der Name „Mantelzell-Lymphom“ leitet sich von der sogenannten Mantelzone im Lymphknoten ab. Diese Mantelzone ist ein Bereich, der die Lymphfollikel umgibt, in denen sich normalerweise gesunde B-Lymphozyten befinden. Beim Mantelzell-Lymphom sind genau diese Zellen in der Mantelzone betroffen. Sie durchlaufen eine fehlerhafte Zellteilung (siehe Grafik).

Dadurch werden sie funktionsuntüchtig und beginnen, sich stark zu vermehren. Diese veränderten Zellen sammeln sich in den Lymphknoten, der Milz und im Knochenmark an. Solche Ansammlungen stören die Blutbildung und können die Gesundheit beeinträchtigen, indem sie zum Beispiel das Immunsystem schwächen.

(Klicken zum Vergrößern)

Abbildung adaptiert nach Leukämiehilfe Rhein-Main e.V.: Mantelzell-Lymphom.

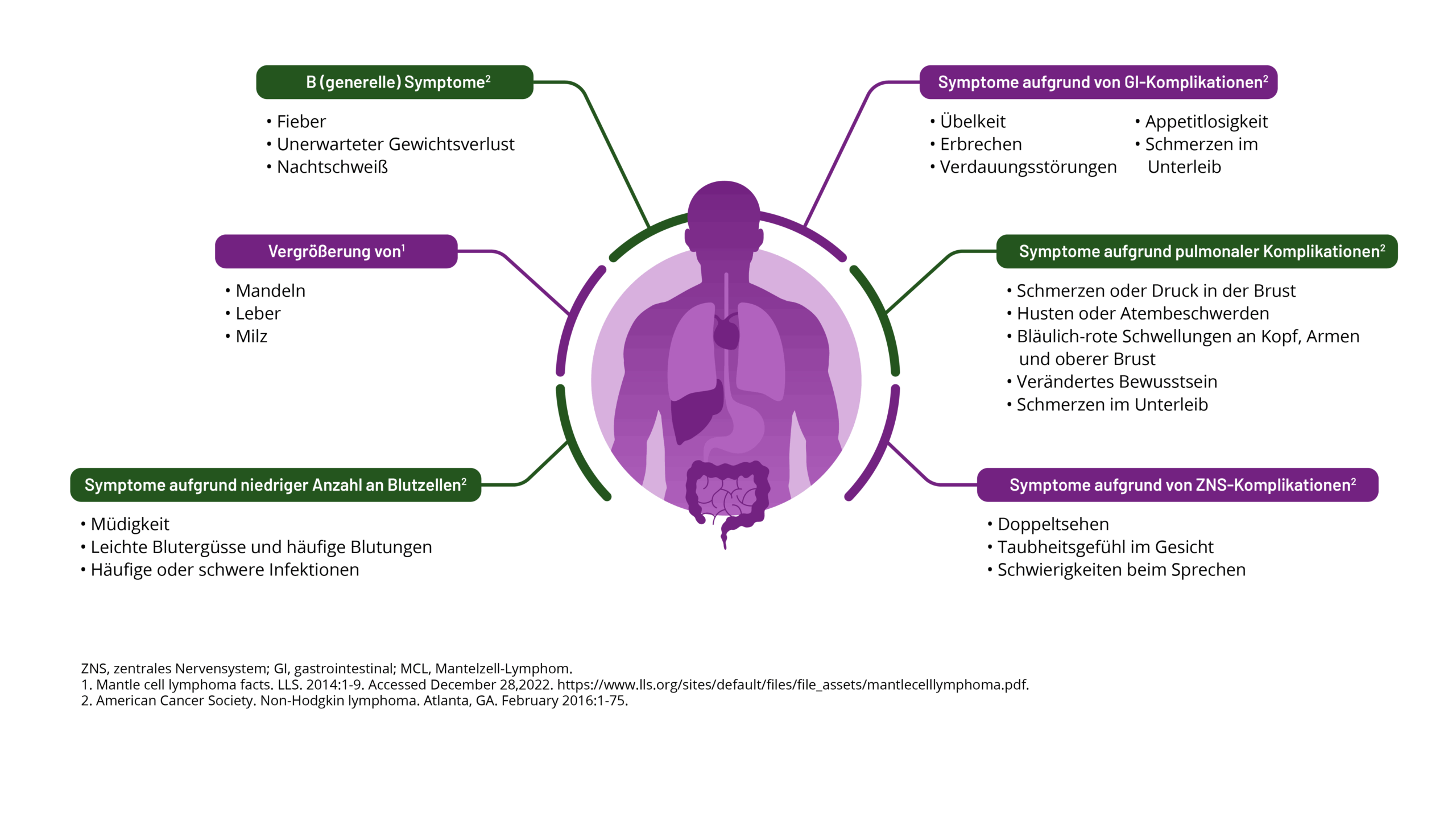

Was sind mögliche Symptome des MCL?

Bei einem MCL können unter anderem folgende Beschwerden auftreten:

- schmerzlose Schwellungen einzelner Lymphknoten oder eine Vergrößerung der Milz

- Müdigkeit

- Infektanfälligkeit

- sogenannte B-Symptome wie Fieber, Nachtschweiß oder Gewichtsverlust

- Magen-Darm-Probleme

- erhöhte Blutungsneigung

(Klicken zum vergrößern)

Wie wird das MCL diagnostiziert?

Eine körperliche Untersuchung kann erste Anzeichen für ein MCL liefern wie zum Beispiel vergrößerte Lymphknoten sowie eine mögliche Vergrößerung von Leber (Hepatomegalie) und Milz (Splenomegalie) . Solche Veränderungen können jedoch auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Die Diagnose des MCL erfordert daher mehrere Untersuchungen. Die wichtigsten sind unter anderem:

- Blutbild: Veränderungen im Blutbild, wie eine erhöhte Zahl von B-Lymphozyten, können Hinweise auf das MCL geben.

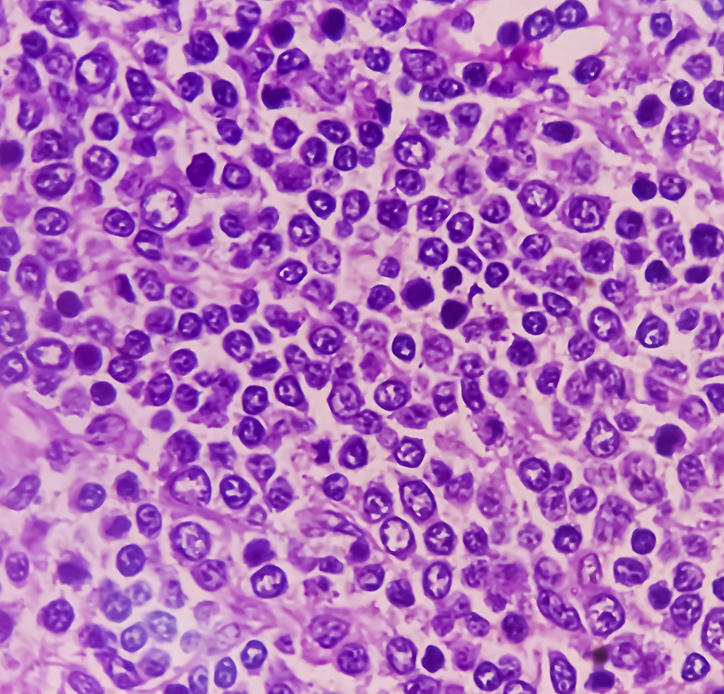

- Histologische Untersuchung eines befallenen Lymphknotens: Darunter versteht man die Entnahme eines befallenen Lymphknotens und die mikroskopische Untersuchung des Gewebes. Unter dem Mikroskop zeigt sich beim MCL typischerweise eine gleichmäßige Gruppe kleiner B-Lymphozyten mit charakteristischen, gekerbten Zellkernen.

- Immunhistochemische Untersuchung: Dabei wird unter dem Mikroskop unter anderem nach bestimmten Strukturen auf der Oberfläche von B-Zellen gesucht, nach sogenannten Oberflächenmarkern, die für das MCL typisch sind und die Erkrankung von anderen Lymphom-Arten unterscheiden.

- Ein weiterer wichtiger Test im Rahmen der immunhistochemischen Untersuchung ist die Untersuchung auf die Überproduktion des Eiweißes Cyclin D1, die charakteristisch für das MCL ist und dazu führt, dass sich die veränderten Zellen ständig weiter teilen.

- Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH): Dies ist eine molekularbiologische Methode zum Nachweis von Nukleinsäuren (RNA oder DNA) im Erbgut einer Gewebeprobe. Mit der FISH-Methode wird gezielt nach einer für das MCL charakteristischen Veränderung in der Erbsubstanz gesucht. Dabei haben zwei Erbgutabschnitte auf den Chromosomen 11 und 14 ihre Plätze getauscht. Diese sogenannte Translokation führt zu der Überproduktion des Eiweißes Cyclin D1 in den betroffenen B-Zellen.

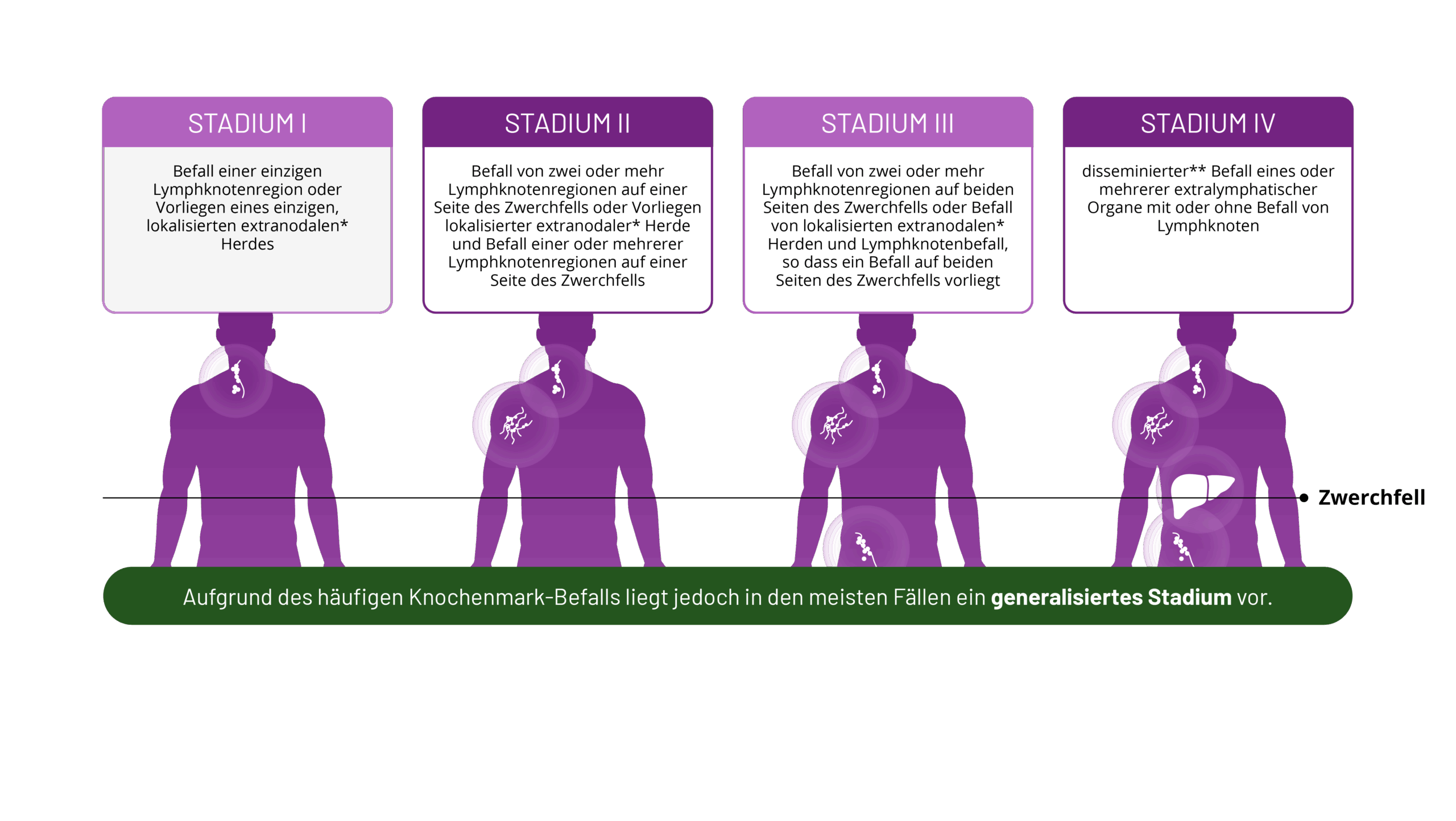

Die Ann-Arbor-Stadien

Als Ziel der Diagnostik wird untersucht, wie weit sich die Erkrankung ausgebreitet hat. Diese Untersuchung ist wichtig, um den Behandlungsbedarf sowie die bestmögliche Therapie bestimmen zu können.

Dabei kommen unter anderem verschiedene bildgebende Verfahren (zum Beispiel Ultraschall, Röntgen, Computertomographie) zum Einsatz und in der Regel auch eine Untersuchung des Knochenmarks.

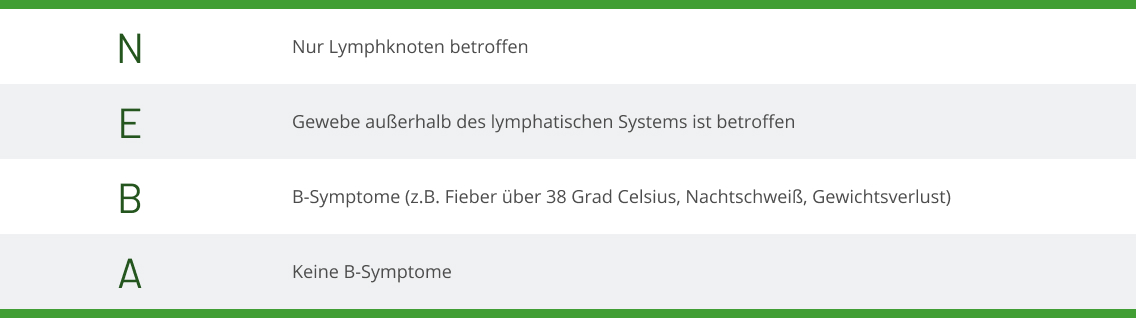

Um anzuzeigen, wie weit sich das MCL im Körper ausgebreitet hat, nutzen Ärtzt:innen die Ann-Arbor/Lugano-Stadieneinteilung mit den Stadien I bis IV.

(Klicken zum Vergrößern)

Welche Prognosefaktoren gibt es?

Zur Abschätzung des Krankheitsverlaufs eines MCL gibt es mehrere sogenannte Prognosefaktoren. Zur Verfügung stehen:

- Der internationale MCL-Prognose-Index MIPI (Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index): der MIPI fasst Faktoren zusammen, die Einfluss auf die voraussichtliche Entwicklung der Erkrankung haben: etwa Alter, Allgemeinzustand, bestimmte Blutwerte und die Anzahl der weißen Blutkörperchen. Der MIPI teilt Patient:innen mit einem MCL in drei Gruppen ein: niedriges Risiko, mittleres Risiko und hohes Risiko.

- Der sogenannte Prognosemarker Ki-67: Der Marker Ki-67 ist ein bei der Zellteilung aktives Eiweiß. Es gibt Aufschluss darüber, wie schnell sich die veränderten Zellen teilen. Ki-67 wird in Prozent angegeben, die Skala reicht von 10 bis 90. Je niedriger der Wert ist, desto langsamer wachsen die Zellen. Die Erhebung des Prognosemarkers Ki-67 ist inzwischen Standard in der Diagnostik eines MCL.

- Der Internationaler MCL-Prognose-Index MIPIc ist eine erweiterte Version des MIPI-Index, der auch den Prognosemarker Ki-67 berücksichtigt.

- Die Bestimmung des Mutationsstatus des Eiweißes TP53. In gesunden Zellen schützt das sogenannte TP53-Gen die Erbsubstanz vor Schädigungen. Beim MCL kann das Vorliegen eines mutierten TP53 auf einen ungünstigen Verlauf hinweisen.

Was bedeutet indolentes MCL?

Bei etwa 10-15 Prozent der Patient:innen mit einem MCL verläuft die Erkrankung nur sehr langsam und bleibt auch ohne Therapie stabil. In solchen Fällen spricht man von einem indolenten (schleichenden) Verlauf. Bei Patient:innen mit dieser Art des MCL ist auch zunächst ein beobachtendes Abwarten ohne sofortigen Therapiebeginn möglich („Watch and Wait“-Strategie).

*außerhalb eines Lymphknotens

**über bestimmte Körperregionen verteilt

Anlaufstellen und Selbsthilfeorganisationen

Das Mantelzell-Lymphom (MCL) stellt die Betroffenen vor vielfältige Herausforderungen. Doch damit müssen Sie nicht allein fertigwerden. Anlaufstellen finden Sie hier:

Wie wird das MCL behandelt?

Zur Behandlung des MCL gibt es mittlerweile zahlreiche vielversprechende Therapieoptionen. Ziel neuer Behandlungsansätze ist es, eine Remission zu erreichen.